今回は2025年2月16日(日)の絵本の会のテーマ 「故・谷川俊太郎さんのダークサイドに触れる絵本」を受けて、選書していただきました。もっと谷川俊太郎さんの絵本に触れてみたいという方も初めての方も、ご参加お待ちしております。

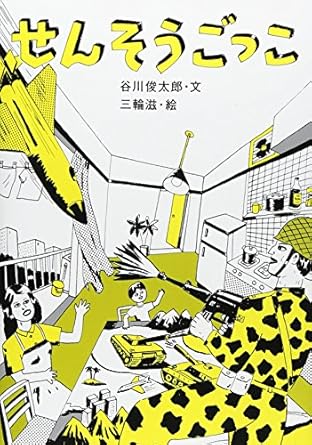

『せんそうごっこ』文/谷川俊太郎、絵/三輪滋、いそっぷ社、2015年

【あらすじ】

男の子が戦争ごっこに興じています。アメリカのタンク、ソビエトのタンク。それに、ミサイル。どっちも一つ十億円。戦争ごっこの遊びから、その空想は現実の境界を超えて広がっていき−だんだんと自分の世界へ戦争が現実味を帯びたとき。男の子は、何を見たのでしょうか。ポップな絵柄ながら、鋭く私たちに問いかけるような1冊です。

【無邪気な無関心の恐ろしさ】

いそっぷ社から2015年に刊行された本作は、1982年刊行された本の復刻改訂版です。35年の時を経て復刊された本作に、谷川俊太郎は以下のようにあとがきを記しています。

“兵士として現実の戦場に生きたことのない自分にとって、戦争という〈悪〉をどうとらえることが出来るのか。戦争反対の声をあげる以前に、自分自身の内面に戦争につながる意識下の衝動があるのではないか。そう考えながらこの絵本のテキストを書きました”(谷川俊太郎のあとがきより)

ごっこ遊びから侵食してきた戦争の現実に飲み込まれたとき、男の子は宇宙にただひとり取り残されたようになってはじめて恐怖を覚えます。

ここからも、谷川俊太郎の詩を読み解くキーワードは、“孤独を感じること”にあると思います。

彼の詩に触れていると、仲間、コミュニティ、自分の所属する分類を取り払って、丸裸にされて放り出されるような心許なさを感じます。全てを取り払って何も守るもののない個である自分に直面したとき初めて、私たちはやっと責任と当事者意識が芽生えるのかもしれません。

男の子は、誰かが指一本で町を消しとばすことができるのを知っています。そして、戦争は負けた方も勝った方も多くの死を招くこともちゃんと知っています。でも、そこには罪悪感なく人の死が扱われているのです。

この「せんそうごっこ」の根底には、戦争を自分とは関係のない出来事のように捉えているわたしたちの姿が、男の子に投影されているように感じます。

「でも、ぼくはしなない」

男の子の言葉に、その意識が集約されているのでしょう。でも、その無邪気で無関心なその一言に、私たちもドキリとさせられます。

お父さんがいなくなり、お母さんがいなくなって自分ひとりが取り残されてはじめて本当の意味で戦争を知るのです。

わたしたちも、同じです。当事者になって、目の当たりにしてはじめてその苦しみを本当に知るのでしょう。

世界で起きている紛争や災害、悲しい事故、心を痛め祈りを捧げるだけで立ち止まらず、その渦中へ自分の意識を引っ張り上げてくれるような、鋭い読後感の絵本です。

絵本専門士 藤井遥