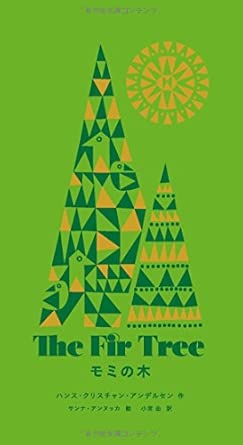

『モミの木』作/ハンス・クリスチャン・アンデルセン、絵/サンナ・アンヌッカ、訳/小宮由、アノニマ・スタジオ、2013 amazon

あらすじ

深い森に立つ一本のモミの木は、「もっと大きくなって、早く別の世界へ行きたい」と未来ばかりを夢見て、いま目の前にある季節のきらめきに気づけません。

「今を生きなさい」というお日さまの声も届かないまま、やがて木は切り出され、街へ運ばれてクリスマスツリーとして華やかに飾られます。

しかしそのまばゆい時間はあっという間に過ぎ、残されたのは“もう戻らない日々への切なさ”でした。

輝きを探す心に届く、今を生きるための静かな物語

深い森に立つ一本のモミの木。まっすぐで立派なその姿は、どこか不安げでもあります。

「もっと先へ行きたい。早く大きくなりたい」——そんな思いが胸を占め、足元に広がる季節の豊かさに木はなかなか気づけません。

アンデルセンの名作『モミの木』を、マリメッコのデザイナー、サンナ・アンヌッカが大胆であたたかいアートワークで包み込んだ本書。光の粒のように散りばめられた模様、深い森を思わせる色彩は、物語に寄り添いながら読み手の感性を優しく刺激します。

小宮由さんのまろやかな日本語訳が、モミの木の心の揺れをすっと身近に感じさせてくれ、「今を生きる」というメッセージが静かに胸に染み込んできます。

クリスマスの贈り物にはもちろん、日々を忙しく駆け抜ける人たちへ手渡したい一冊。読み終えたあと、あなたの心にも“今という時間を抱きしめたくなる”あたたかな余韻が残ることでしょう。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも 「サンナ・アンヌッカのクリスマス絵本」シリーズ

この「サンナ・アンヌッカのクリスマス絵本」シリーズは、北欧デザインの美しい図案で古典童話を新解釈する絵本集です。幻想的な色彩と大胆な模様が物語に新しい息吹を与え、大人も楽しめるクリスマスの特別な読書体験を届けてくれます。『くるみ割り人形』『雪の女王』などの名作を美しい装丁で味わえます。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもふさわしい、手に取るだけで華やぐ絵本です。

絵本専門士 藤井遥

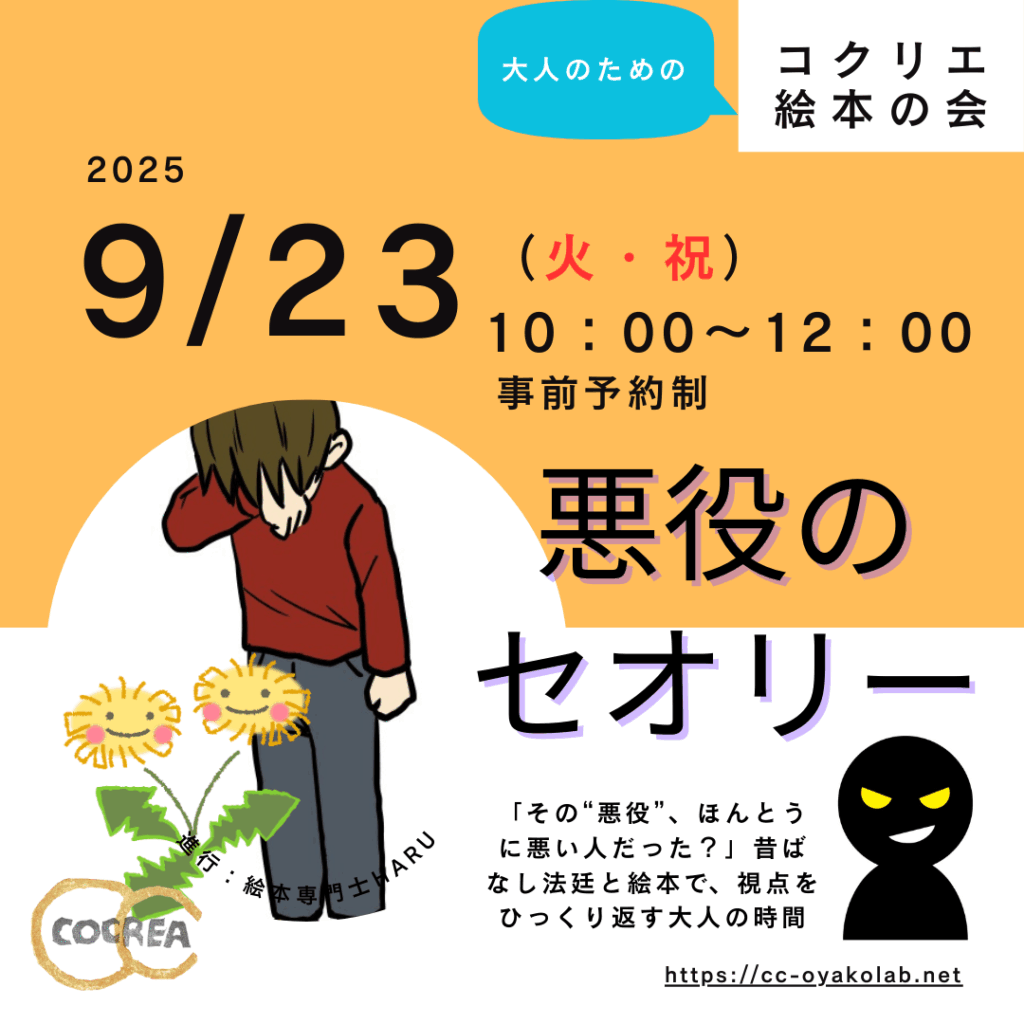

★藤井さんが進行役の 大人のための絵本の会。次回は2025年12月23日です。 どなたでも大歓迎です、お気軽にどうぞ

★藤井さんの絵本紹介をもっと読みたい方は、絵本のある暮らしをもっと楽しむ情報メディア にこっと絵本 をご覧ください。